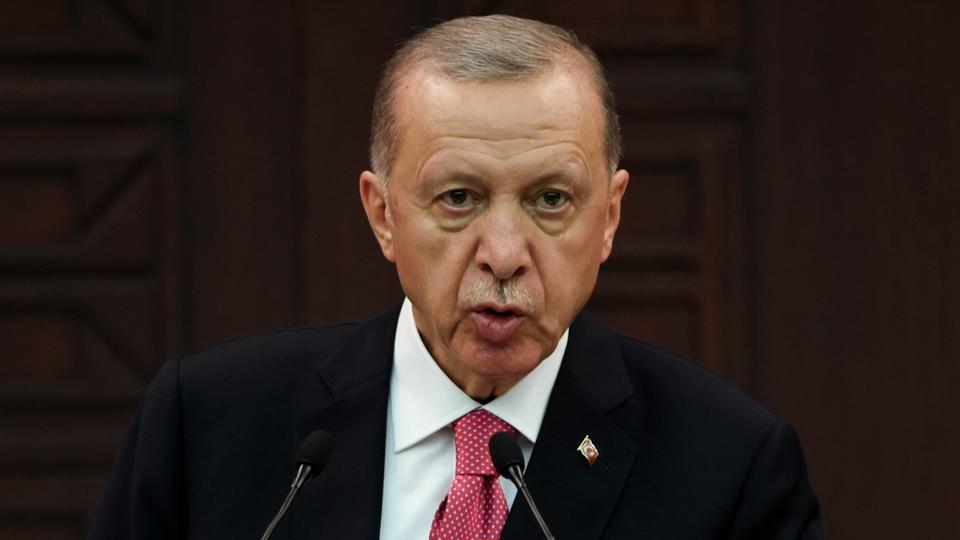

Turquie : la condamnation du maire d’Istanbul agite la scène politique – Leçons et signaux pour la démocratie à l’internationale

Une condamnation emblématique à la veille des élections

Le 16 juillet 2025, le tribunal d’Istanbul a confirmé une condamnation de 20 mois de prison contre Ekrem İmamoğlu, maire d’Istanbul et figure centrale de l’opposition à Recep Tayyip Erdogan. Motif : « insulte envers un procureur », une accusation qui, selon nombre d’observateurs, relève plus de l’instrumentalisation politique de la justice que d’une infraction criminelle avérée. Cette sentence intervient alors que les élections présidentielles de 2028 se profilent, amplifiant les accusations de dérive autoritaire du pouvoir.

Réactions internationales et signification sur la liberté démocratique

Immédiatement, ONG de défense des droits humains, Union européenne et États-Unis ont dénoncé un « recul inquiétant de la démocratie turque », exhortant le président Erdogan à respecter la compétition politique et la liberté d’expression. Les principales chaînes turques et étrangères évoquent une tentative manifeste de barrer la route à un rival probable pour 2028.

Ce geste judiciaire est à replacer dans un contexte plus large : depuis la tentative de coup d’Etat de 2016, de nombreux maires, militants, journalistes, et opposants – souvent affiliés aux partis pro-kurdes ou laïques – font l’objet de poursuites, d’emprisonnements, voire de déchéances de mandat.

Un effet miroir pour l’Afrique : démocratie, pluralisme et instrumentalisation de la justice

La nouvelle a un écho majeur en Afrique, où de nombreuses sociétés civiles se battent contre la glisse autoritaire et la judiciarisation de l’opposition. Plusieurs pays subsahariens ont récemment connu de semblables dérives : arrestation de leaders d’opposition lors des scrutins en Guinée, au Bénin, au Tchad ou en RD Congo, ainsi qu’un renforcement de lois liberticides en Égypte ou en Ouganda. L’affaire İmamoğlu devient, pour les réformateurs africains, un dossier pédagogique, mais aussi un avertissement : vigilance sur l’indépendance des juges et nécessité d’un contre-pouvoir médiatique fort.

L’impact sur la diaspora et sur les relations afro-turques

La Turquie, engagée stratégiquement sur le continent africain – investissements dans les infrastructures, universités, interventions militaires, blocs religieux – observe avec attention la réaction des partenaires africains. La jeunesse turque d’Afrique ou la diaspora d’origine africaine vivant à Istanbul et Ankara vivent ce moment avec inquiétude : « si le maire d’Istanbul n’est pas à l’abri, personne ne l’est », analyse un étudiant burkinabè de l’Université d’Ankara.

L’avenir du modèle turc sur le continent africain

Il y a quelques années, Ankara était citée par certains régimes africains comme un modèle actif de croissance et de stabilité. Mais la dérive autoritaire, conjuguée à l’essor d’une opposition numérique très vive, ternit cet exemple. Les analystes prédisent : si la Turquie s’enferme dans une logique de répression, son influence sur les sociétés civiles africaines sera contreproductive à moyen terme.

Conclusion : la démocratie sous surveillance

L’importance de l’affaire İmamoğlu, c’est qu’elle rappelle qu’aucune démocratie n’est à l’abri des dérives, fussent-elles anciennes ou nouvelles. Pour l’Afrique, dont de nombreux jeunes rêvent d’un pluralisme effectif, la lucidité s’impose : il ne suffit pas d’institutions formelles, il faut des juges libres, une presse active, et une opposition protégée. Ce sont les clés du second souffle démocratique, du Bosphore à l’Atlantique.