Introduction

La région du Sahel, qui s’étire de la Mauritanie au Tchad, est devenue l’épicentre du terrorisme mondial. Les groupes jihadistes, affiliés tantôt à l’État islamique (EIGS), tantôt à Al-Qaïda (JNIM), y déstabilisent des États fragiles déjà minés par la pauvreté, la corruption et les rivalités internes. Face à cet engrenage, les États sahéliens tentent, tant bien que mal, de bâtir une stratégie régionale de lutte contre le terrorisme. Mais les dissensions politiques, le départ progressif des forces occidentales et la recomposition des alliances compliquent les perspectives.

Un territoire sous pression jihadiste

Du Mali au Burkina Faso, en passant par le Niger, les attaques jihadistes se sont multipliées. Elles visent à la fois les civils, les forces de sécurité locales et les symboles de l’autorité étatique. Les zones rurales, complètement délaissées par le pouvoir central, deviennent des sanctuaires pour les groupes armés.

Ces groupes utilisent des méthodes de guérilla redoutablement efficaces, combinant attentats-suicides, embuscades et propagande en ligne pour recruter et maintenir une pression psychologique permanente.

Les États sahéliens en quête d’une stratégie commune

Historiquement, la coordination régionale s’est appuyée sur le G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). Mais l’organisation s’est affaiblie après le retrait du Mali en 2022. Depuis, la coopération militaire repose sur des accords bilatéraux entre États voisins, souvent limités et peu efficaces.

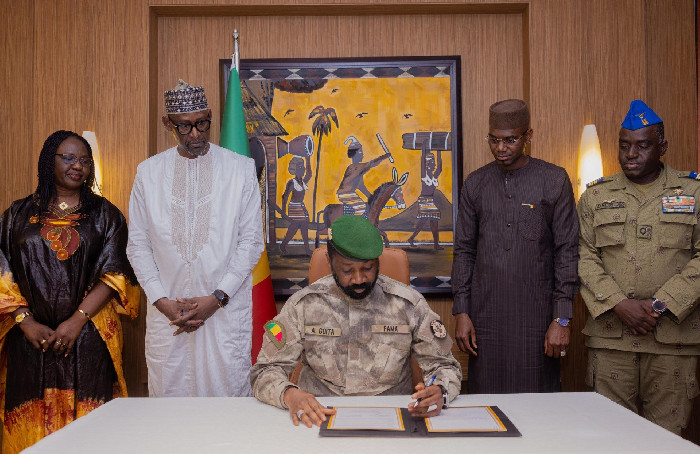

La montée en puissance de la junte militaire au Mali, au Niger et au Burkina Faso a montré une volonté affirmée de rompre avec la tutelle occidentale. Mais cette recomposition reste fragile, car les ressources financières et militaires restent largement insuffisantes.

L’ombre de Moscou et le recul de Paris

Le départ progressif des forces françaises et la fin de la mission onusienne au Mali (MINUSMA) ont laissé un vide sécuritaire. Dans ce contexte, certains États se sont tournés vers la Russie et ses sociétés militaires privées. Cette présence russe répond à une demande de soutien militaire immédiat, mais suscite inquiétude et critiques, notamment sur les droits humains et l’efficacité à long terme d’une telle coopération.

Une crise humanitaire et politique multidimensionnelle

La crise sécuritaire s’accompagne d’un désastre humanitaire : famines, déplacements de millions de personnes, effondrement des écoles et hôpitaux. Politiquement, les transitions militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger fragilisent encore davantage l’unité régionale, accentuant la méfiance diplomatique et ralentissant l’intégration économique.

Conclusion

La stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel ne pourra aboutir que si les États combinent sécurité, gouvernance et développement. Sans perspectives économiques et sans réintégration des populations marginalisées, les alliances militaires seules ne suffiront pas à vaincre la menace jihadiste. Le Sahel est ainsi devenu le symbole d’un combat global entre souveraineté africaine et dépendance sécuritaire externe.