Un épisode marquant dans un contexte d’insécurité chronique

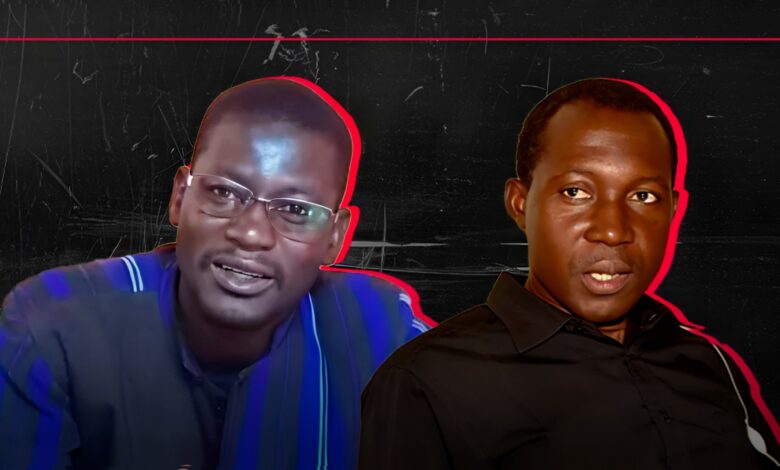

Le 28 juillet 2025, deux journalistes burkinabés qui avaient été réquisitionnés de force par les forces de sécurité dans le cadre des opérations antijihadistes ont été libérés, suscitant un soulagement marqué de la part de la société civile et des organisations de défense de la liberté de la presse. Leur détention controversée avait suscité une vive émotion, tant au pays qu’à l’étranger.

Cette libération intervient alors que le Burkina Faso traverse une période extrêmement tendue, liée aux nombreuses attaques djihadistes et aux mesures sécuritaires renforcées par le gouvernement.

Le contexte de la réquisition des journalistes

Les journalistes avaient été arrêtés lors d’une opération dans une zone considérée comme sensible par les autorités, et maintenus en état de réquisition contre leur gré dans le but de fournir une assistance logistique ou informationnelle. Cette pratique, dénoncée comme une atteinte grave aux libertés fondamentales, a été largement condamnée par les médias, les associations professionnelles et la communauté internationale.

Ces journalistes étaient notamment engagés dans le reportage de terrains complexes, essentiels à une information indépendante sur la crise actuelle.

Les enjeux de la liberté de la presse en situation de conflit

La liberté d’informer dans un contexte sécuritaire fragile représente un défi majeur. Si la couverture médiatique est primordiale pour informer la population et le monde, les journalistes évoluent dans un terrain dangereux où ils peuvent être pris pour cibles par des groupes armés ou subir des pressions de la part des autorités.

La réquisition forcée nuit à la crédibilité et à l’indépendance des médias, freinant la transparence et le débat démocratique.

Réactions nationales et internationales

Les organisations de défense des droits humains, telles que Reporters Sans Frontières et la Fédération Internationale des Journalistes, ont salué la libération, tout en appelant à des garanties solides pour protéger les médias dans la région. Les autorités burkinabées ont affirmé leur engagement à respecter la liberté de la presse, même si elles soulignent les impératifs liés à la sécurité nationale.

Plusieurs partenaires internationaux ont renouvelé leur soutien aux journalistes locaux pour renforcer les capacités professionnelles et sécuritaires.

L’impact sur la profession journalistique et la société civile

Cet épisode a suscité un large débat sur les limites des pouvoirs sécuritaires en temps de crise et sur la nécessité de concilier lutte contre le terrorisme et respect des droits fondamentaux. Les journalistes burkinabés ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur travail avec professionnalisme, tout en dénonçant l’intimidation.

Par ailleurs, la société civile réclame une meilleure protection des acteurs médiatiques, garants d’une information libre, nécessaire à l’apaisement des tensions.

Enjeux pour la sécurité et la gouvernance

Sur fond de crise sécuritaire chronique, la garantie des libertés individuelles est un enjeu crucial pour la paix sociale et le dialogue politique. Le Burkina Faso apparaît à un carrefour où la protection des droits humains ne doit pas être sacrifiée au nom des impératifs sécuritaires, mais intégrée dans une stratégie globale d’État de droit.

Perspectives : renforcer la liberté et la sécurité

Pour améliorer la situation, il est indispensable d’instaurer un cadre légal clair perçant l’impunité concernant les pressions injustifiées sur les journalistes, tout en garantissant un environnement sûr pour leur travail. Le rôle des organisations régionales et internationales reste primordial pour appuyer ces efforts.

La prise de conscience collective et l’engagement politique sont essentiels pour bâtir un Burkina Faso stable, démocratique et respectueux des libertés.