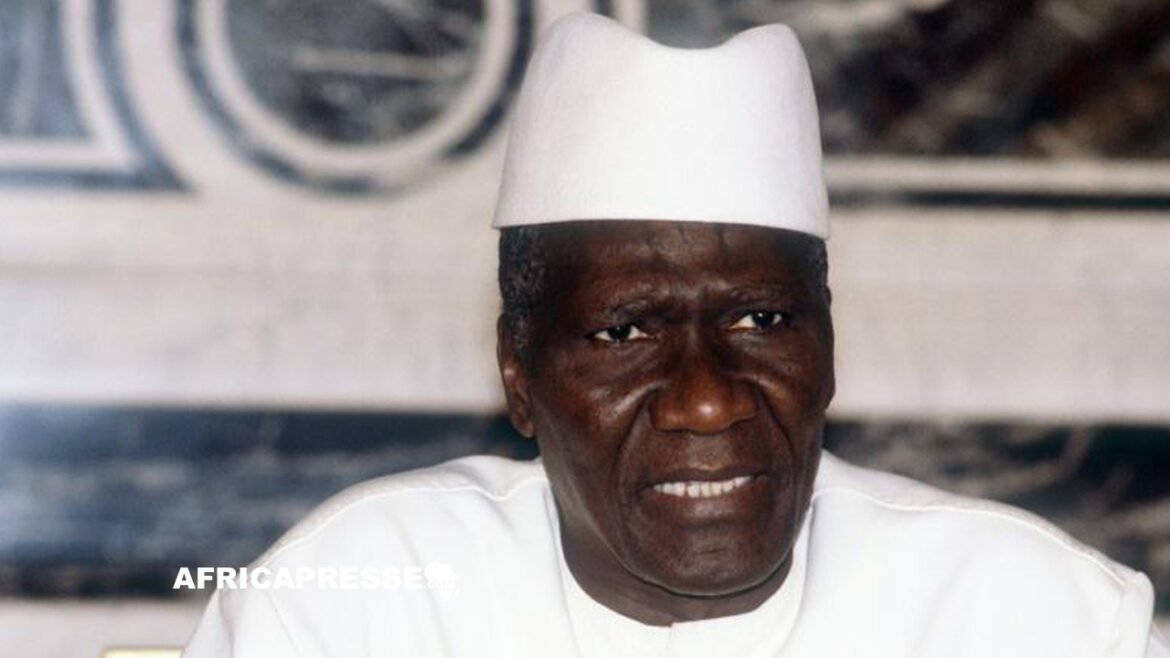

Introduction : Sékou Touré, la voix de l’Afrique libre

Ahmed Sékou Touré (1922-1984) est une figure monumentale de l’histoire africaine contemporaine. Premier président de la Guinée indépendante, il fut l’un des plus ardents défenseurs de la souveraineté africaine, un chantre du panafricanisme et un acteur-clé de la décolonisation. Son nom reste associé à l’audace d’un peuple qui, en 1958, osa dire « non » à la France du général de Gaulle, ouvrant la voie à l’émancipation de tout un continent. Mais derrière le mythe, qui était vraiment Sékou Touré ? Quel fut son parcours, sa vision pour l’Afrique, ses luttes et ses contradictions ? Ce dossier propose un regard nuancé et approfondi sur l’un des pères fondateurs de la nation africaine.

I. Les racines d’un destin : enfance, formation et engagement

Un héritage mandingue et une jeunesse militante

Né le 9 janvier 1922 à Faranah, dans une famille issue de la noblesse mandingue, Sékou Touré grandit dans une Guinée encore sous domination coloniale française. Son grand-père, Samory Touré, fut l’un des plus farouches résistants à la pénétration coloniale en Afrique de l’Ouest, un modèle de courage et de ténacité qui marquera durablement le jeune Sékou. Très tôt, il s’intéresse à la politique et à l’histoire de son peuple.

Après des études primaires à Faranah, puis à Conakry, il entre à l’École professionnelle supérieure où il se distingue par son intelligence et son esprit frondeur. Exclu pour avoir mené une grève, il découvre la force de l’action collective et du syndicalisme. Il travaille ensuite à la Poste, où il fonde le premier syndicat guinéen des PTT, et s’engage dans la lutte pour les droits des travailleurs africains.

Le syndicalisme, creuset de la conscience politique

Dans les années 1940-1950, Sékou Touré s’impose comme l’un des leaders syndicaux les plus influents d’Afrique de l’Ouest. Il dirige la section guinéenne de la Confédération générale du travail (CGT) et milite pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des Africains. Son charisme, sa capacité à mobiliser et son éloquence font de lui une figure montante du mouvement anticolonial.

II. L’architecte de l’indépendance : le « non » historique de 1958

Le contexte : la montée des aspirations à l’indépendance

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’Afrique bouillonne d’aspirations nouvelles. Les élites africaines réclament l’égalité, la justice et la fin de la domination coloniale. Sékou Touré, député à l’Assemblée nationale française à partir de 1956, s’engage dans la lutte politique au sein du Parti démocratique de Guinée (PDG), section du Rassemblement démocratique africain (RDA).

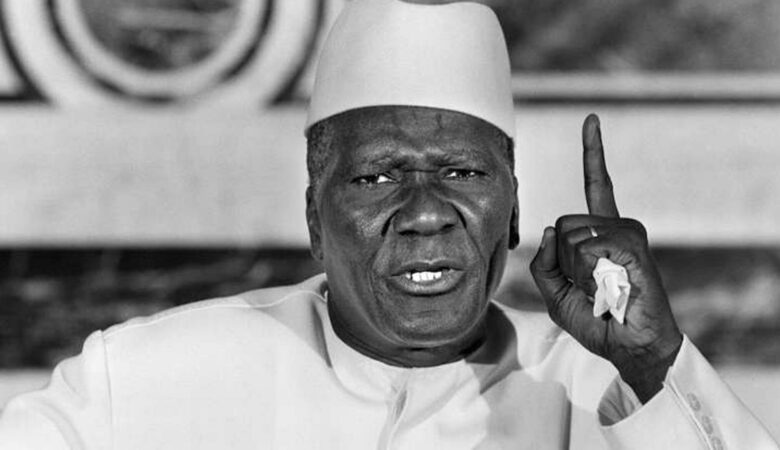

Le référendum de 1958 : le choix du courage

Le 28 septembre 1958, le général de Gaulle propose aux colonies françaises un référendum : accepter la nouvelle Constitution et rester dans la Communauté française, ou voter « non » et choisir l’indépendance immédiate. Sékou Touré, porté par une mobilisation populaire sans précédent, fait campagne pour le « non ». Son discours célèbre résonne encore : « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l’esclavage. »

La Guinée est le seul territoire d’Afrique occidentale française à rejeter la Constitution. Le 2 octobre 1958, l’indépendance est proclamée à Conakry, dans l’enthousiasme et la ferveur populaire. La France réagit par une politique de « retrait brutal » : administration démantelée, équipements détruits, aides suspendues. Sékou Touré et son peuple relèvent le défi, décidés à bâtir une nation souveraine.

III. La vision de Sékou Touré : panafricanisme, socialisme et souveraineté

Un panafricaniste convaincu

Pour Sékou Touré, l’indépendance de la Guinée n’est qu’une étape vers la libération de toute l’Afrique. Il milite pour l’unité africaine, participe à la fondation de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963 et accueille à Conakry de nombreux leaders révolutionnaires : Kwame Nkrumah (Ghana), Patrice Lumumba (Congo), Amílcar Cabral (Guinée-Bissau) ou Nelson Mandela (Afrique du Sud). Il fait de la Guinée un refuge pour les mouvements de libération du continent.

Un projet de société socialiste

Sékou Touré adopte une ligne socialiste, inspirée par le marxisme et adaptée aux réalités africaines. Il prône l’autosuffisance, la nationalisation des secteurs stratégiques, la collectivisation de l’agriculture et la planification économique. L’État devient le moteur du développement, avec pour objectif la justice sociale, l’éducation pour tous et l’émancipation des femmes.

La souveraineté, pierre angulaire de son action

Touré refuse toute forme de néocolonialisme et de dépendance. Il rompt avec la France, se rapproche du bloc de l’Est (URSS, Chine), tout en maintenant une politique de non-alignement. Il exige le respect de la dignité africaine et la reconnaissance de la souveraineté des peuples. Il s’oppose fermement à l’apartheid, au colonialisme portugais et à toutes les formes d’ingérence étrangère.

IV. Les luttes et les défis d’un chef d’État

Bâtir une nation dans l’adversité

Les premières années de l’indépendance sont marquées par la reconstruction d’un État exsangue. Sékou Touré lance de grands chantiers : écoles, hôpitaux, routes, barrages. Il encourage la formation de cadres africains et l’alphabétisation de masse. Mais la Guinée doit faire face à l’isolement international, aux difficultés économiques et à la défiance de ses voisins.

La lutte contre les complots et les divisions internes

La position radicale de Sékou Touré attire les hostilités. Plusieurs tentatives de déstabilisation, parfois orchestrées depuis l’étranger, visent à renverser son régime : complot des enseignants (1961), invasion portugaise (1970), tentatives de putsch. Touré réagit par une politique de fermeté, parfois brutale : répression des opposants, surveillance généralisée, création de camps de détention (notamment le tristement célèbre camp Boiro).

Le dilemme de la liberté et de l’autorité

Si Sékou Touré est célébré comme un héros de l’indépendance, son pouvoir évolue vers l’autoritarisme. Le Parti unique (PDG) contrôle tous les aspects de la vie politique et sociale. Les libertés publiques sont restreintes, la presse muselée, les opposants pourchassés. Des milliers de Guinéens sont emprisonnés, torturés ou exécutés. Cette dérive autoritaire entache son héritage et divise historiens et citoyens.

V. Héritage et controverses : l’homme, le mythe et la réalité

Un bilan contrasté

À sa mort en 1984, Sékou Touré laisse une Guinée indépendante, fière et souveraine, mais aussi marquée par la pauvreté, la peur et l’exil de nombreux cadres. Son bilan économique est mitigé : si des progrès sont réalisés en matière d’éducation et de santé, la planification centralisée et la fermeture au monde freinent le développement. La répression politique laisse des cicatrices profondes, encore sensibles aujourd’hui.

Un symbole pour l’Afrique et le monde

Malgré les zones d’ombre, Sékou Touré demeure un symbole de la lutte pour la dignité africaine. Son courage face à la France coloniale, son engagement pour l’unité africaine et sa défense de la souveraineté inspirent encore les générations actuelles. Il a ouvert la voie à d’autres leaders, contribué à l’éveil des consciences et posé les bases d’un panafricanisme moderne.

La réhabilitation et la mémoire

Depuis les années 2000, la Guinée s’efforce de réconcilier son histoire. Des initiatives de réhabilitation des victimes de la répression, des débats publics et des travaux d’historiens permettent de mieux comprendre la complexité du personnage. Sékou Touré reste une figure ambivalente : héros pour les uns, dictateur pour les autres, il incarne la grandeur et les contradictions des indépendances africaines.

Conclusion : Sékou Touré, une destinée africaine

Sékou Touré fut l’un des plus grands artisans de la libération de l’Afrique. Son parcours, marqué par l’audace, la vision et l’engagement, demeure une source d’inspiration pour tous ceux qui rêvent d’une Afrique libre, unie et souveraine. Mais son histoire rappelle aussi les dangers du pouvoir absolu, les dérives de l’autoritarisme et la nécessité de conjuguer indépendance et démocratie. Comprendre Sékou Touré, c’est comprendre les espoirs, les luttes et les défis de tout un continent en quête de dignité.

Encadré – Repères biographiques

- 1922 : Naissance à Faranah, Guinée

- 1945 : Débuts dans le syndicalisme

- 1956 : Député à l’Assemblée nationale française

- 1958 : Refus du projet de Communauté française, indépendance de la Guinée

- 1958-1984 : Président de la République de Guinée

- 1984 : Décès à Cleveland, États-Unis

Encadré – Citations marquantes

- « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l’esclavage. »

- « L’Afrique ne sera libre que lorsqu’elle sera unie. »

- « La dignité n’a pas de prix. »

Pour aller plus loin

- Livres : Djibril Tamsir Niane, « Sékou Touré, le héros et le tyran » ; Amadou Diallo, « Sékou Touré, une révolution africaine »

- Films : « Guinée, l’indépendance à tout prix » (Arte), « Sékou Touré, le destin d’un révolutionnaire »

- Archives : Discours du 2 octobre 1958 à Conakry