Introduction : Héritage colonial, défis contemporains

L’Afrique est le continent où la question des frontières reste la plus sensible et la plus complexe. Héritées des accords et découpages arbitraires des puissances coloniales, ces frontières ont profondément marqué la géopolitique, la cohésion sociale et les dynamiques conflictuelles du continent. Plus de soixante ans après les indépendances, elles continuent d’alimenter tensions, conflits et débats sur l’avenir politique de l’Afrique.

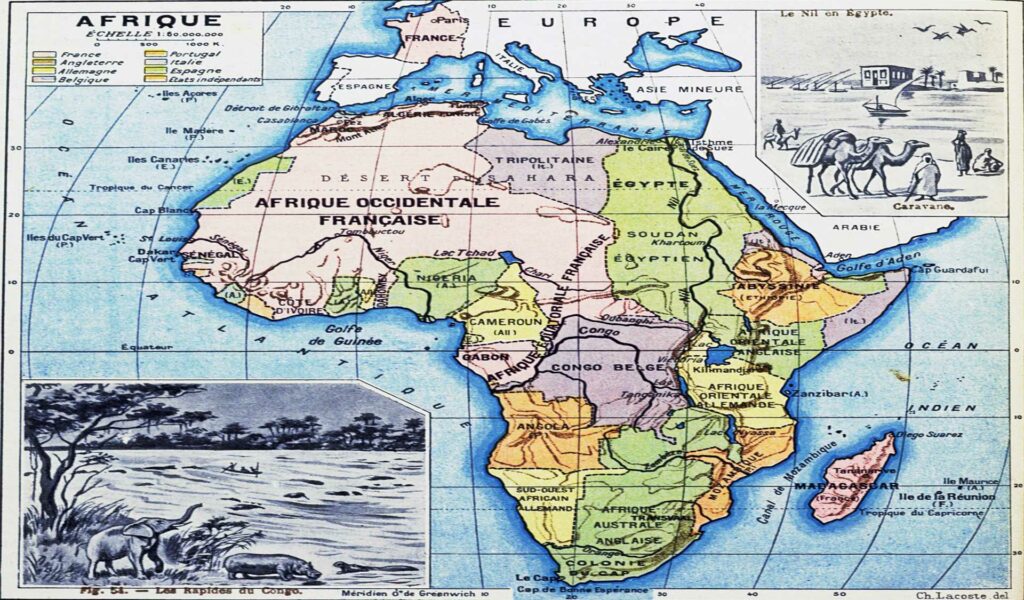

Un découpage colonial sans égard pour les réalités africaines

Les frontières africaines ont été tracées sans tenir compte des réalités ethniques, linguistiques, religieuses ou économiques des peuples concernés. Plus de 177 groupes ethniques ont été divisés entre plusieurs États, bouleversant leurs territoires de vie, de rituels et de culture. Ce morcellement a engendré des sociétés nationales hétérogènes, parfois antagonistes, et a posé les bases de nombreux conflits internes et interétatiques.

Le principe de l’intangibilité : un choix pragmatique pour éviter l’implosion

Dès les premières années des indépendances, les nouveaux dirigeants africains ont été confrontés à la tentation de redessiner les frontières pour mieux refléter les réalités locales. Deux visions s’opposaient : celle du groupe de Casablanca, favorable à une révision, et celle du groupe de Monrovia, qui prônait le maintien des tracés coloniaux pour préserver la stabilité.

C’est cette dernière qui l’a emporté lors de la conférence de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) au Caire en 1964. Le « principe de l’intangibilité » des frontières a été adopté, interdisant toute revendication ou modification territoriale entre États membres, ainsi que tout mouvement sécessionniste menaçant l’intégrité des États issus de la décolonisation. Ce choix visait à éviter l’implosion du continent, redoutée en cas de remise en cause généralisée des frontières.

Des conflits persistants malgré l’intangibilité

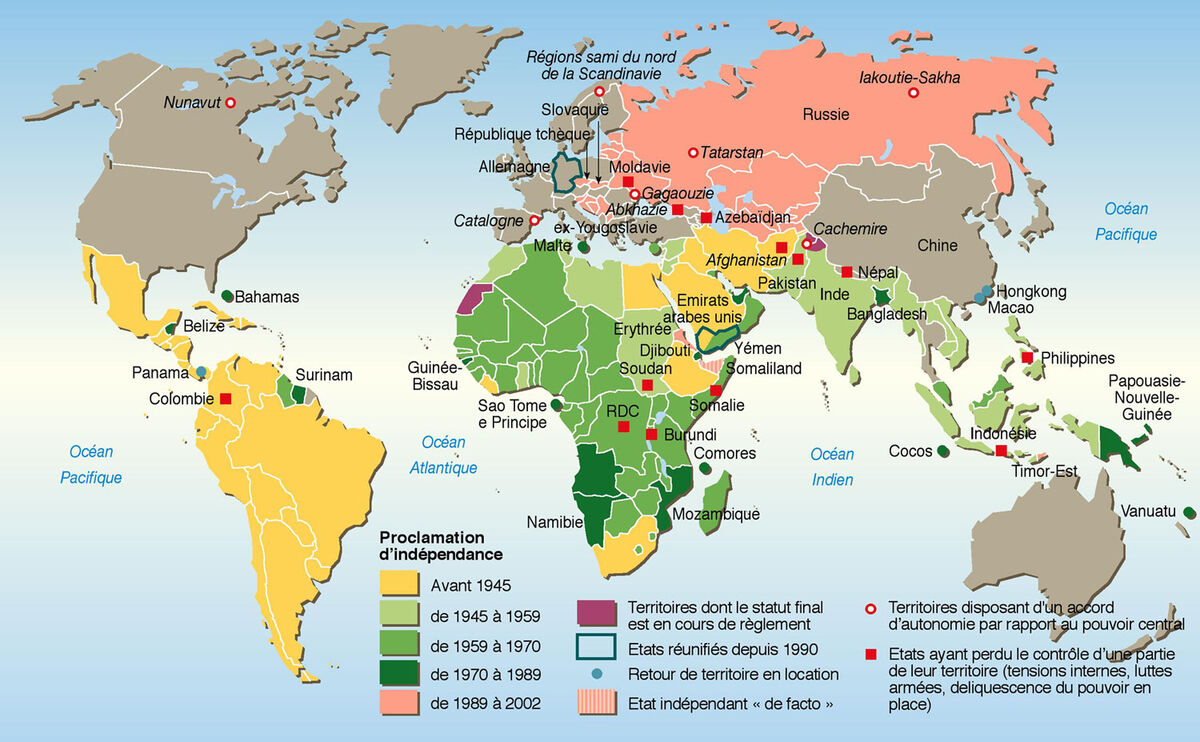

Malgré ce principe, l’Afrique a connu de nombreux conflits frontaliers et internes : Sahara occidental, litiges entre le Cameroun et le Nigeria, revendications touarègues dans le Sahel, tensions dans la Corne de l’Afrique, sécession de l’Érythrée en 1993, ou encore la crise du Biafra au Nigeria. Ces conflits trouvent souvent leur origine dans l’artificialité des frontières et la non-prise en compte des identités locales.

La gestion de ces crises a mobilisé des médiations régionales (OUA, puis Union africaine) et internationales (Cour internationale de justice), mais la résolution reste difficile, tant les enjeux identitaires, économiques et politiques sont imbriqués.

Les frontières à l’épreuve de la mondialisation et de la régionalisation

Aujourd’hui, la mondialisation et la montée des organisations régionales (CEDEAO, SADC, CEEAC, etc.) subvertissent en partie le rôle des frontières étatiques. Les flux licites et illicites, la circulation des biens et des personnes, et les impératifs de coopération régionale remettent en cause la rigidité des frontières héritées de la colonisation.

Certains experts et responsables africains plaident pour une ouverture et une perméabilité accrue des frontières, afin de favoriser l’intégration continentale, la libre circulation et la résolution pacifique des tensions. Cette approche, déjà évoquée lors de la Conférence sur la paix et le développement dans la région des Grands Lacs, vise à dépasser les blocages hérités du passé sans remettre en cause le principe d’intangibilité.

Quelles perspectives pour l’avenir ?

1. Renforcer l’intégration régionale

L’avenir de l’Afrique passe par des formes de concertation supranationales, où la coopération économique, sécuritaire et politique prime sur les divisions héritées. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) incarne cette dynamique, tout comme les initiatives pour la libre circulation des personnes.

2. Promouvoir la gestion pacifique des différends

Le recours au droit international, à la médiation régionale et à la justice internationale doit être systématisé pour régler les litiges frontaliers avant qu’ils ne dégénèrent en conflits ouverts.

3. Valoriser les identités locales dans le cadre national

Il est essentiel de reconnaître la diversité culturelle, linguistique et sociale des États africains pour renforcer la cohésion interne et prévenir les revendications séparatistes.

4. Ouvrir les frontières sans les abolir

Permettre la libre circulation des hommes et des biens, tout en maintenant l’intégrité territoriale, peut contribuer à désamorcer les tensions et à répondre aux défis démographiques et économiques.

Conclusion : Entre héritage et avenir, la frontière comme enjeu de transformation

Les frontières issues de la décolonisation restent un défi majeur pour l’Afrique, mais aussi un levier potentiel de transformation. Si leur intangibilité a permis d’éviter l’implosion du continent, elle n’a pas suffi à éliminer les conflits. L’avenir réside dans une gestion souple, concertée et inclusive des frontières, en phase avec les réalités contemporaines et les aspirations des peuples africains.