Depuis plusieurs mois, la Méditerranée orientale est au centre d’une montée significative des tensions géopolitiques qui interpellent la communauté internationale. En 2025, cette région stratégique est le théâtre de rivalités intenses entre acteurs régionaux et puissances mondiales, où se conjuguent des enjeux sécuritaires, économiques, énergétiques et culturels. Ce dossier propose une analyse détaillée des dynamiques de l’œuvre, des intérêts en jeu et des perspectives d’apaisement ou d’escalade.

Sources de tensions

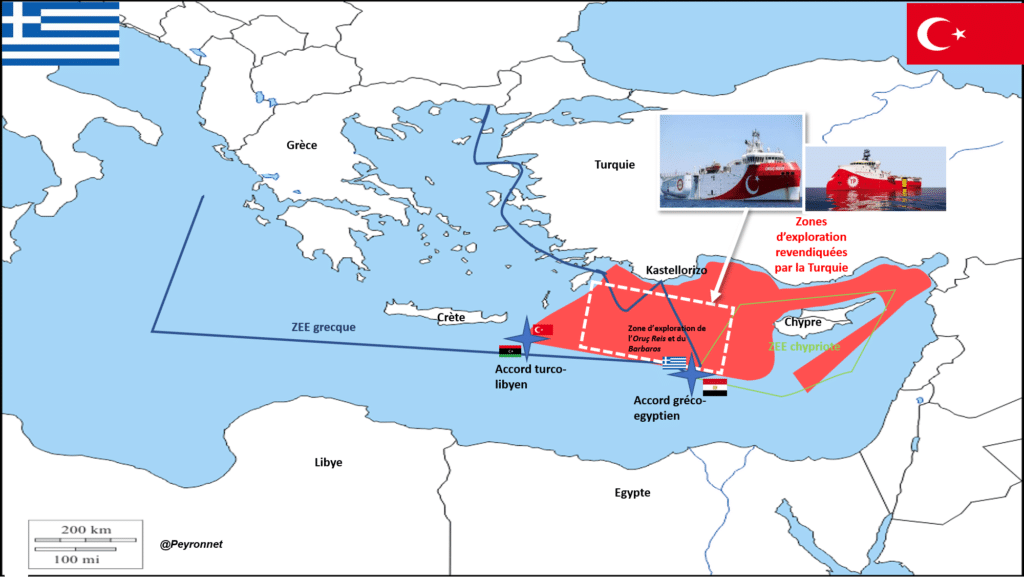

Les principales causes des conflits dans la Méditerranée orientale sont liées à la délimitation des zones économiques exclusives (ZEE), aux droits de forage pétrolier et gazier, et aux revendications de souveraineté territoriale. La découverte de gisements hydrocarbonés sous-marins a exacerbé ces différends, notamment entre la Grèce, la Turquie, Chypre, Israël et l’Égypte.

Par ailleurs, la militarisation accumulée des espaces maritimes, par des navires de guerre, des patrouilles aériennes et des exercices militaires réguliers, amplifie les risques d’incidents. Ces démonstrations de force s’accompagnent souvent de discours nationalistes et d’une rhétorique postcoloniale exacerbée qui alimente les tensions.

Acteurs régionaux majeurs

La Turquie, avec une politique d’expansion maritime soutenue, cherche à affirmer ses droits dans ce qu’elle considère comme ses eaux territoriales, provoquant un affrontement direct avec Athènes et Nicosie. Parallèlement, la Grèce renforce ses alliances, notamment avec la France et les États-Unis, pour contrebalancer cette influence.

Israël et l’Égypte, pour leur part, sont engagés dans des collaborations énergétiques stratégiques visant à sécuriser l’extraction et l’exportation des hydrocarbures. Ces accords économiques, bien que porteurs d’opportunités, ajoutent une couche complexe aux affrontements diplomatiques.

Les pouvoirs européens, France et principalement Italie, sont également très actifs dans la région, cherchant à protéger leurs intérêts maritimes, sécuritaires et économiques, tout en jouant un rôle de médiation.

Enjeux stratégiques

Le contrôle des voies de navigation, notamment des détroits de Gibraltar et du Bosphore, demeure un élément crucial pour l’approvisionnement énergétique mondial et le commerce international. Cette position stratégique confère à la région une importance capitale dans les équilibres mondiaux.

En outre, la Méditerranée orientale est un point de passage critique pour les flux migratoires, exacerbés par les conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, posant des défis humanitaires et sécuritaires majeurs.

Perspectives de résolution

Plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées, y compris des sommets multipartites et des négociations sous l’égide de l’ONU et de l’Union européenne. Ces efforts visent à installer un cadre juridique commun pour la délimitation maritime et la gestion partagée des ressources.

Toutefois, les réponses restent limitées face à la montée des nationalismes et à la volonté de certains acteurs de préserver leurs intérêts stratégiques à court terme.

Scénarios d’évolution

Les experts envisagent plusieurs scénarios. Le plus optimiste repose sur un dialogue renforcé et la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux permettant la coexistence pacifique et la coopération économique.

Le scénario pessimiste fait état d’une escalade militaire locale ou régionale, facteur d’instabilité non seulement pour la Méditerranée mais pour l’ensemble de la région euro-méditerranéenne.

Conclusion

La Méditerranée orientale reste un terrain sensible où s’entremêlent des enjeux multiples et conflictuels. La capacité des acteurs à privilégier la diplomatie, l’intérêt commun et la légalité internationale sera déterminante pour éviter un embrasement et construire un avenir plus stable et prospère pour cette région vitale.