Justice, réparations et mémoire : l’Afrique face au passé colonial et à la quête de réparation

I. Introduction : Pourquoi la justice et les réparations sont-elles incontournables en 2025 ?

En 2025, la question des réparations pour les crimes de la colonisation, de l’esclavage et des spoliations en Afrique n’est plus un simple débat d’historiens ou de militants. Elle s’impose comme un enjeu politique, moral, économique et diplomatique de première importance, au cœur de l’agenda de l’Union africaine, des institutions internationales et des sociétés civiles africaines et diasporiques.

Alors que la restitution du patrimoine culturel africain progresse, la question de la justice et des réparations apparaît comme la suite logique, le complément indispensable pour clore un long cycle de déni, de blessures ouvertes et de débats sans fin.

Il ne s’agit pas seulement de solder les comptes du passé, mais de créer les conditions d’une coopération nouvelle, fondée sur la reconnaissance, la dignité, la solidarité et la préparation d’un avenir partagé et meilleur.

II. Les blessures du passé : colonisation, esclavage, spoliations, violences

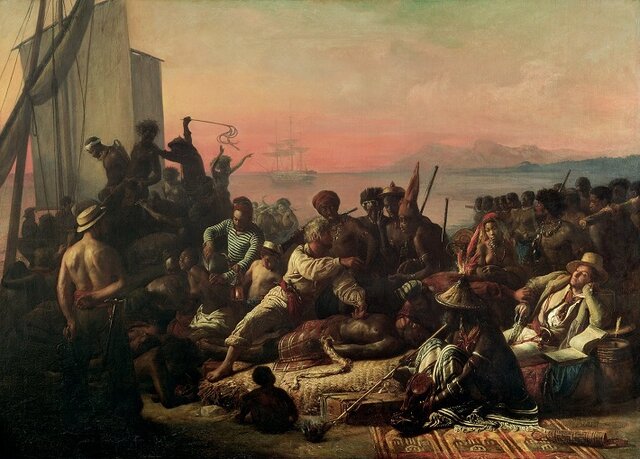

L’Afrique porte dans sa mémoire collective les cicatrices profondes de plusieurs siècles de violences : traite négrière transatlantique et orientale, colonisation, guerres de conquête, pillages, massacres, déportations, spoliations de terres et de ressources.

Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont été arrachés à leur terre, réduits en esclavage, déportés vers les Amériques, le Moyen-Orient ou l’Europe. Les sociétés africaines ont été déstructurées, leurs institutions traditionnelles brisées, leurs élites décimées ou cooptées, leurs économies remodelées au service des puissances étrangères.

La colonisation, loin d’être une simple parenthèse, a laissé un héritage ambivalent : infrastructures, écoles, mais aussi frontières arbitraires, violences institutionnalisées, racisme, exploitation systématique des ressources et des populations.

Les spoliations matérielles (terres, œuvres d’art, richesses minières) et immatérielles (langues, cultures, savoirs) ont appauvri le continent et nourri un sentiment d’injustice et d’humiliation.

Aujourd’hui encore, les conséquences de ces traumatismes se font sentir : inégalités structurelles, discriminations raciales, fractures sociales, sous-développement, conflits hérités du découpage colonial, difficultés à construire des États-nations stables et inclusifs.

III. Les formes de réparations : matérielles, symboliques, institutionnelles

La question des réparations ne se limite pas à une indemnisation financière. Elle englobe un ensemble de mesures : matérielles, symboliques, institutionnelles, éducatives et mémorielles.

Réparations économiques et financières

Certains États africains et mouvements de la diaspora réclament des compensations financières pour les siècles d’exploitation, de travail forcé et de spoliation. Des exemples existent : l’accord entre l’Allemagne et la Namibie sur le génocide des Herero et Nama (reconnaissance, aide au développement), les discussions entre le Royaume-Uni et les pays caribéens, ou encore les demandes du Nigeria à Shell et BP pour la pollution pétrolière du delta du Niger.

Restitution d’œuvres, de terres, d’archives

La restitution du patrimoine culturel (objets d’art, archives, restes humains) est une forme de réparation symbolique et matérielle. La restitution de terres spoliées, de concessions minières ou agricoles, est également discutée dans certains pays.

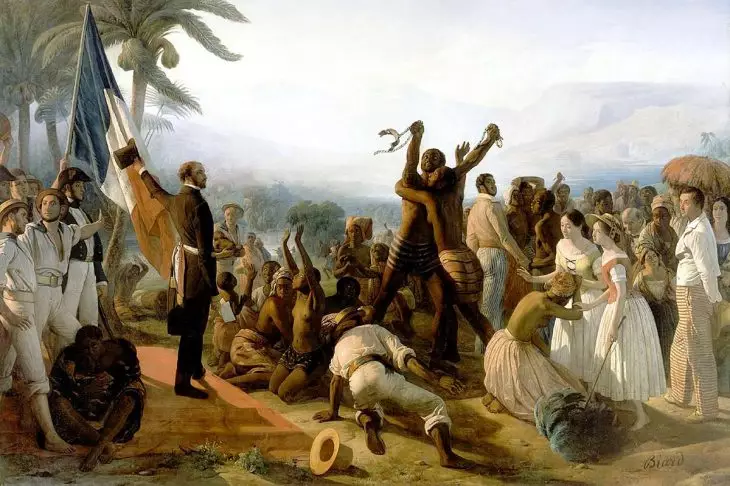

Excuses officielles, commémorations, réformes éducatives

Les excuses publiques, la reconnaissance des crimes commis, les journées nationales de mémoire, la création de monuments ou de musées dédiés, sont des gestes attendus.

La réforme des programmes scolaires, pour enseigner l’histoire de l’esclavage et de la colonisation, est essentielle pour transmettre la mémoire et combattre les préjugés.

Exemples internationaux et africains

- L’Allemagne a reconnu et indemnisé le génocide des Herero et Nama en Namibie.

- Le Royaume-Uni a versé des compensations à des survivants du Mau Mau au Kenya.

- La France a multiplié les gestes symboliques envers l’Algérie, sans aller jusqu’aux réparations financières.

- En Afrique du Sud, la Commission Vérité et Réconciliation a proposé des réparations morales et matérielles après l’apartheid.

IV. Le débat africain : attentes, initiatives, résistances

En Afrique, la question des réparations est portée par une diversité d’acteurs : États, société civile, intellectuels, artistes, diaspora. Les attentes sont multiples : réparation morale, justice, reconnaissance, mais aussi moyens concrets pour le développement et la transformation sociale.

Mobilisations et initiatives

Des coalitions d’États africains, des ONG, des réseaux panafricains et des mouvements de la diaspora organisent des campagnes, des conférences, des plaidoyers auprès des institutions internationales.

Des plateformes comme le CARICOM (Caraïbes), l’Union africaine ou la Commission africaine des droits de l’homme travaillent à des stratégies communes.

Obstacles et résistances

Mais les obstacles sont nombreux :

- Résistance des anciennes puissances coloniales, qui craignent une « spirale sans fin » de demandes et la remise en cause de leur récit national.

- Difficultés juridiques (prescription, absence de base légale claire, souveraineté des États).

- Peur de la division, de la concurrence mémorielle, ou de la récupération politique.

- Fragilité des institutions africaines, parfois accusées de détourner ou de mal gérer les fonds de réparation.

Enjeux de souveraineté et de coopération

Pour l’Afrique, la question des réparations est aussi une question de souveraineté : il s’agit de sortir d’une relation asymétrique, de refuser la charité pour exiger la justice, de passer d’une logique d’aide à une logique de partenariat et de réparation.

Mais l’objectif n’est pas de rester prisonnier du passé : il s’agit de clore le chapitre de la douleur, pour ouvrir celui de la coopération, du respect et de la solidarité.

V. La mémoire en partage : commémorations, monuments, éducation

La réparation passe aussi par la mémoire : reconnaître, commémorer, transmettre.

De nombreux pays africains ont institué des journées nationales de la mémoire de l’esclavage, de la colonisation, des génocides ou des grands résistants. Des monuments, des musées, des lieux de mémoire voient le jour : Maison des Esclaves à Gorée, Mémorial du génocide au Rwanda, Musée du patrimoine africain à Porto-Novo, etc.

L’éducation joue un rôle central : intégrer l’histoire de l’Afrique, de ses résistances, de ses drames et de ses renaissances dans les programmes scolaires, c’est donner aux jeunes générations les clés pour comprendre le passé et construire l’avenir.

Les artistes, écrivains, cinéastes, musiciens, jouent un rôle essentiel dans la transmission de la mémoire, la création de récits partagés, la réinvention des identités africaines et diasporiques.

VI. Les enjeux diplomatiques et économiques

Les réparations sont aussi un enjeu diplomatique : elles sont au cœur des relations Nord-Sud, des négociations internationales, des débats à l’ONU, à l’UNESCO, à l’Union africaine.

Elles conditionnent parfois l’accès à l’aide au développement, la coopération scientifique, les accords commerciaux ou la mobilité des personnes.

Pour les sociétés africaines, obtenir des réparations, ce n’est pas seulement obtenir des fonds : c’est aussi exiger le respect, la reconnaissance, la possibilité de négocier d’égal à égal.

Pour les anciennes puissances coloniales, accepter la réparation, c’est reconnaître une part d’ombre de leur histoire, mais c’est aussi investir dans la stabilité, la confiance et la prospérité partagée.

VII. Témoignages, récits et perspectives

Paroles de victimes et de descendants

« Mon arrière-grand-père a été déporté comme esclave. Aujourd’hui, je veux que son histoire soit reconnue, que ses souffrances ne soient pas oubliées », confie Fatou, militante sénégalaise.

« Nous avons perdu nos terres, notre langue, notre dignité. Les réparations, c’est la justice, mais aussi la possibilité de transmettre à nos enfants une histoire réconciliée », témoigne un chef traditionnel namibien.

Initiatives locales et internationales

Des associations locales restaurent des sites de mémoire, organisent des cérémonies, créent des archives orales. Des universités africaines et caribéennes développent des programmes sur l’histoire de la colonisation et de l’esclavage.

Des jeunes de la diaspora s’engagent dans des projets de réparation symbolique : bourses d’études, échanges culturels, jumelages entre villes, festivals de la mémoire.

VIII. Conclusion : Pour une justice globale, la réconciliation et la solidarité de demain

La question des réparations n’est pas un caprice, ni une vengeance. C’est une nécessité pour clore un cycle de déni, de douleur et d’injustice.

C’est la condition pour bâtir une coopération nouvelle, fondée sur la reconnaissance, la solidarité, la dignité et la préparation d’un avenir commun.

Les réparations ne sont pas une fin en soi, mais un moyen : celui de restaurer la confiance, de permettre à l’Afrique de tourner la page du passé, de s’affirmer dans le concert des nations, de préparer des lendemains meilleurs pour ses enfants et pour l’humanité tout entière.

Il est temps, pour l’Afrique et pour le monde, de clore le débat, de poser des actes concrets, de passer à la coopération, à la solidarité, à la construction d’un futur partagé.

C’est à cette condition que la mémoire deviendra force, que la justice deviendra paix, et que l’Afrique, réconciliée avec son histoire, pourra pleinement inventer son avenir.