L’actualité judiciaire internationale est marquée, ce mois de septembre 2025, par le retour devant la justice française de Sosthène Munyemana, ancien médecin rwandais accusé de complicité dans le génocide des Tutsis de 1994. Cette affaire, suivie depuis bientôt trois décennies, illustre la persévérance des familles des victimes et des ONG de défense des droits humains, tout comme la complexité à poursuivre les suspects réfugiés à l’étranger.

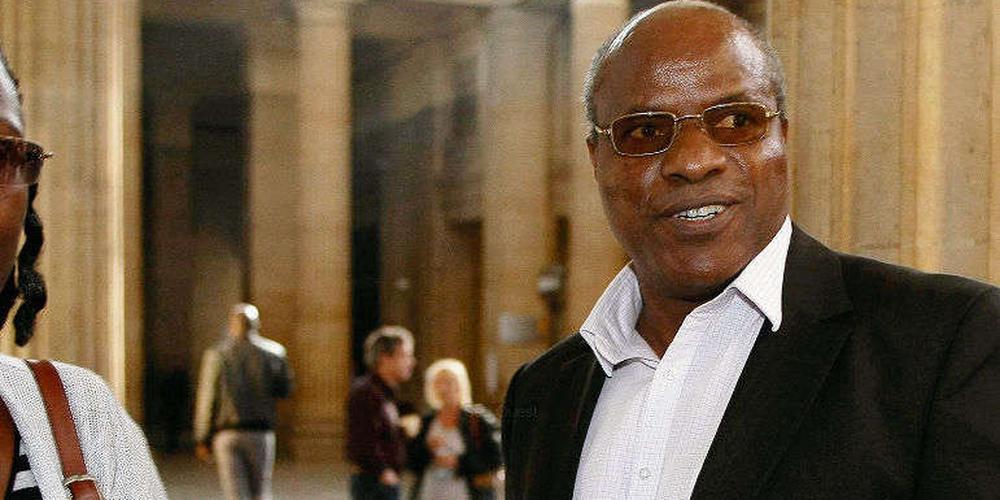

Sosthène Munyemana, qui exerce depuis plusieurs années en France, voit sa situation rebasculer sous la lumière des projecteurs judiciaires, alors que de nouveaux éléments sont versés au dossier. L’homme est accusé d’avoir participé activement à la répression menée par le gouvernement hutu contre la population tutsie lors du génocide. Les charges retenues contre lui incluent des actes d’organisation de groupes d’extermination, des réunions de coordination, et des dénonciations qui auraient conduit à la mort de plusieurs dizaines de personnes.

Ce procès est à la fois symbole et enjeu. Pour les associations telles que Ibuka et la FIDH, il s’agit de rappeler que l’impunité internationale pour les crimes de génocide ne doit jamais être une réalité. Même après plus de trente ans, les survivants attendent que la justice se prononce, condamne et répare. En France, la tenue du procès permet aussi de conforter le rôle de la justice universelle, qui peut, selon les modalités du code pénal, juger les crimes commis à l’étranger lorsque le suspect réside ou se trouve sur le territoire français.

Pour le système judiciaire, ce retour de l’affaire Munyemana est aussi une occasion de réinterroger les stratégies d’entraide pénale internationale, souvent bloquées par des obstacles diplomatiques ou administratifs. Il souligne la nécessité de coopérer entre États, de mutualiser les informations et de garantir la protection des témoins sur le long terme.

La médiatisation du procès permettra aussi de donner la parole aux survivants, dont les récits constituent un contrepoint essentiel à la voix de l’accusé. Beaucoup, installés en France ou ailleurs en Europe, ont attendu ce moment depuis longtemps, espérant qu’une reconnaissance officielle des souffrances subies viendra conclure des années de silence et de déni.

La communauté rwandaise du diaspora observe avec attention le déroulement des audiences : le verdict sera déterminant pour nombre de familles, mais il marquera aussi une étape dans la mémoire collective du génocide. Le jugement, quelle que soit son issue, posera dans le marbre le principe que la responsabilité des crimes contre l’humanité ne saurait s’effacer avec le temps ou la géographie.

Dans ce contexte, Africanova.info s’attache à faire de ce procès un moment majeur de son suivi judiciaire international, en relayant les voix des victimes comme des défenseurs, pour que la mémoire du génocide des Tutsis demeure une priorité pour la justice universelle.