Introduction

Depuis les indépendances, la démocratie est au cœur des débats politiques africains. Longtemps, les modèles européens ont servi de référence, imposés par l’histoire coloniale puis par la coopération internationale. Pourtant, à l’heure où de nombreux pays africains connaissent des crises politiques, des coups d’État ou une remise en cause des institutions issues de l’Occident, la question d’une « voie africaine » de la démocratie revient avec force. L’Afrique peut-elle inventer une démocratie adaptée à ses réalités, à ses traditions et à ses aspirations ? Ce dossier propose une analyse approfondie des enjeux, des limites des modèles importés, des expériences endogènes et des perspectives pour une démocratie authentiquement africaine.

I. Héritage colonial et modèles européens : une greffe inachevée

1. Les indépendances et l’exportation des institutions

À partir des années 1960, la plupart des pays africains accèdent à l’indépendance. Les constitutions, les parlements, les partis politiques et les élections pluralistes sont alors calqués sur les modèles français, britannique, portugais ou belge. On parle de « transfert institutionnel » : multipartisme, séparation des pouvoirs, suffrage universel, etc.

Mais ce transfert s’opère souvent sans prise en compte des réalités locales : diversité ethnique, structures sociales, rôle des chefs traditionnels, poids des religions, etc. Les institutions démocratiques restent formelles, parfois déconnectées des pratiques politiques réelles.

2. Les limites des modèles importés

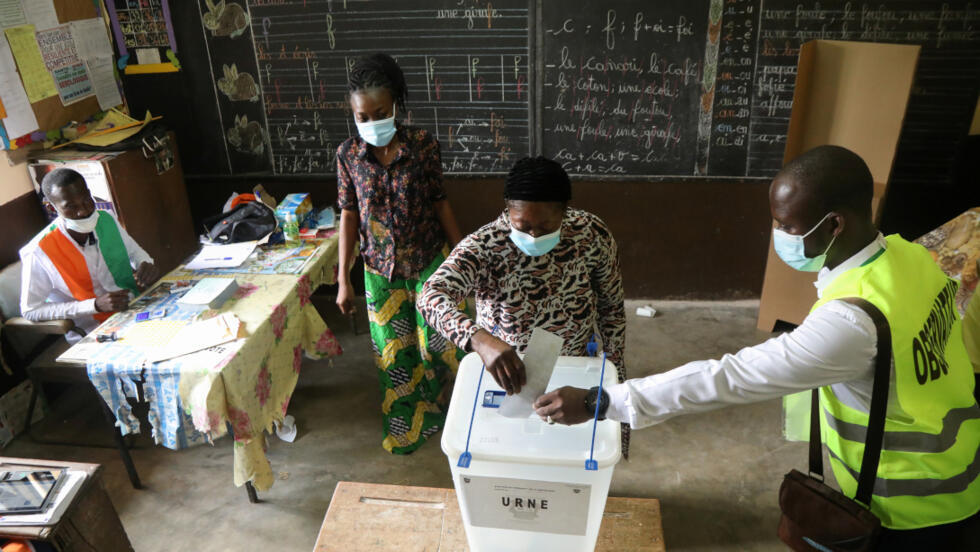

Dans de nombreux pays, la démocratie « à l’européenne » s’essouffle : taux d’abstention élevés, partis politiques sans ancrage, corruption, clientélisme, coups d’État militaires. Les élections deviennent des rituels sans véritable alternance, parfois sources de violence.

Le rejet de ces modèles s’exprime dans la rue, dans les discours des élites et dans la montée des régimes autoritaires ou populistes. Beaucoup d’Africains dénoncent une « démocratie de façade », imposée de l’extérieur et incapable de résoudre les problèmes concrets : pauvreté, chômage, insécurité.

II. Les traditions politiques africaines : consensus, palabre et légitimité

1. La démocratie avant la démocratie : le rôle des traditions

Contrairement à une idée reçue, la démocratie n’est pas étrangère à l’Afrique. De nombreuses sociétés africaines ont développé, bien avant la colonisation, des formes d’organisation politique fondées sur le consensus, la palabre, la participation communautaire et le respect des anciens.

Dans les sociétés mandingues, akan, peules ou bantoues, les assemblées de village, les conseils de sages, les chefferies ou les systèmes de royauté élective assuraient la régulation des conflits, la gestion des ressources et la prise de décision collective. La palabre, espace de parole et de débat, permettait d’aboutir à des compromis durables.

2. Les valeurs africaines de la gouvernance

Les traditions africaines valorisent l’inclusion, la solidarité, le respect de la parole donnée, la recherche de l’harmonie sociale. La légitimité politique repose sur la capacité à unir, à protéger et à redistribuer, plus que sur la compétition individuelle.

Cette culture du dialogue, du consensus et de la médiation contraste avec la logique majoritaire et conflictuelle des modèles occidentaux, où la victoire électorale donne tous les pouvoirs à un camp contre l’autre.

III. Les expériences africaines de démocratie endogène

1. Les tentatives de réinvention démocratique

Face à l’essoufflement des modèles importés, plusieurs pays africains ont tenté de réinventer la démocratie :

- Botswana : Le système du kgotla, assemblée traditionnelle de palabre, a été intégré dans les institutions modernes. Le Botswana est souvent cité comme l’un des rares exemples de stabilité démocratique en Afrique.

- Ghana : Le Conseil national des chefs traditionnels joue un rôle consultatif dans la vie politique, et les élections sont marquées par un respect du jeu démocratique.

- Rwanda : Les Gacaca, tribunaux communautaires inspirés des pratiques traditionnelles, ont été utilisés pour juger les crimes du génocide, avec une logique de réconciliation et de participation.

2. Les limites et critiques

Ces expériences montrent qu’il est possible d’articuler institutions modernes et pratiques traditionnelles. Mais elles ne sont pas sans limites : risque de conservatisme, exclusion des femmes ou des jeunes, manipulation des traditions à des fins politiques, etc.

La question de la représentativité reste centrale : comment garantir l’inclusion de toutes les composantes de la société, dans des contextes de grande diversité ethnique et sociale ?

IV. Vers une voie africaine de la démocratie : quelles pistes ?

1. Réhabiliter le dialogue et la participation communautaire

Pour réinventer la démocratie, l’Afrique peut s’appuyer sur ses traditions de dialogue, de palabre et de recherche du consensus. Cela implique de valoriser les espaces de discussion locale, les assemblées de quartier, les conseils de village, et d’associer les chefs coutumiers, les femmes, les jeunes, les associations à la prise de décision.

2. Adapter les institutions à la réalité africaine

Il ne s’agit pas de rejeter en bloc les principes démocratiques universels (droits de l’homme, pluralisme, élections libres), mais de les adapter aux contextes locaux. Par exemple : introduire des quotas pour les minorités, garantir la rotation des élites, renforcer les mécanismes de médiation et de prévention des conflits.

3. Renforcer l’éducation civique et la culture démocratique

La démocratie ne se décrète pas, elle s’apprend. L’éducation civique, la formation des leaders locaux, la promotion des médias indépendants et de la liberté d’expression sont essentiels pour ancrer la démocratie dans les mentalités.

4. Promouvoir la justice sociale et l’inclusion

Une démocratie africaine ne peut réussir sans justice sociale. Lutter contre les inégalités, garantir l’accès aux services de base, promouvoir l’égalité femmes-hommes et l’inclusion des jeunes sont des conditions indispensables pour la légitimité des institutions.

5. Développer des mécanismes de contrôle citoyen

La lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion publique et l’évaluation participative des politiques sont des outils pour renforcer la confiance dans la démocratie.

V. Les défis à relever pour une démocratie africaine authentique

1. Le poids des élites et des intérêts étrangers

La démocratisation est souvent freinée par des élites politiques et économiques soucieuses de préserver leurs privilèges, ainsi que par l’ingérence de puissances étrangères, qui privilégient la stabilité à court terme à la démocratie réelle.

2. Les risques de dérive autoritaire ou populiste

La référence aux traditions peut être instrumentalisée pour justifier des régimes autoritaires ou pour exclure certains groupes. Il est donc essentiel de garantir le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles.

3. La gestion de la diversité et de la conflictualité

L’Afrique est un continent de grande diversité ethnique, religieuse et linguistique. La démocratie doit être capable d’intégrer cette pluralité sans tomber dans le communautarisme ou la fragmentation.

Conclusion : L’Afrique peut-elle réinventer la démocratie ?

Le rejet croissant des modèles européens en Afrique ne signifie pas le rejet de la démocratie, mais l’aspiration à une démocratie authentique, enracinée dans les réalités et les valeurs africaines. L’Afrique a les ressources historiques, culturelles et humaines pour inventer une voie originale, fondée sur le dialogue, la participation, l’inclusion et la justice sociale.

La démocratie africaine de demain ne sera ni une copie conforme des modèles occidentaux, ni un retour au passé, mais une synthèse créative entre héritage et modernité, entre universel et particulier. C’est à ce prix qu’elle pourra répondre aux attentes des peuples africains et contribuer à la construction d’un continent plus libre, plus juste et plus prospère.